一般公開しているこのブログでは、研究員が写っている写真は投稿しませんので、保護者の方は保護者専用のブログをご覧ください。m(__)m

Discoveryクラスでは、前回に引き続き、今回も夏休みなので自然観察へ行きました。

前回とはちょっと場所を変えて、池の周囲の虫や鳥を探しに行きました。

小学生研究員も少し撮影に慣れてきたので、一眼レフを持っていきました。

カメラは古いものですが、たくさんのカレンダーや図鑑のための写真を撮ってきた、私の仕事用だったカメラです。

現在は、ほぼこども技研専用になっていますが、まだまだ現役でも通用するものです。

古いので便利な機能は少ないですが、だからこそ、基本を大切にするために子どもたちに使ってほしいと思っています。

そんな機材を持って、とある池までやってきました。

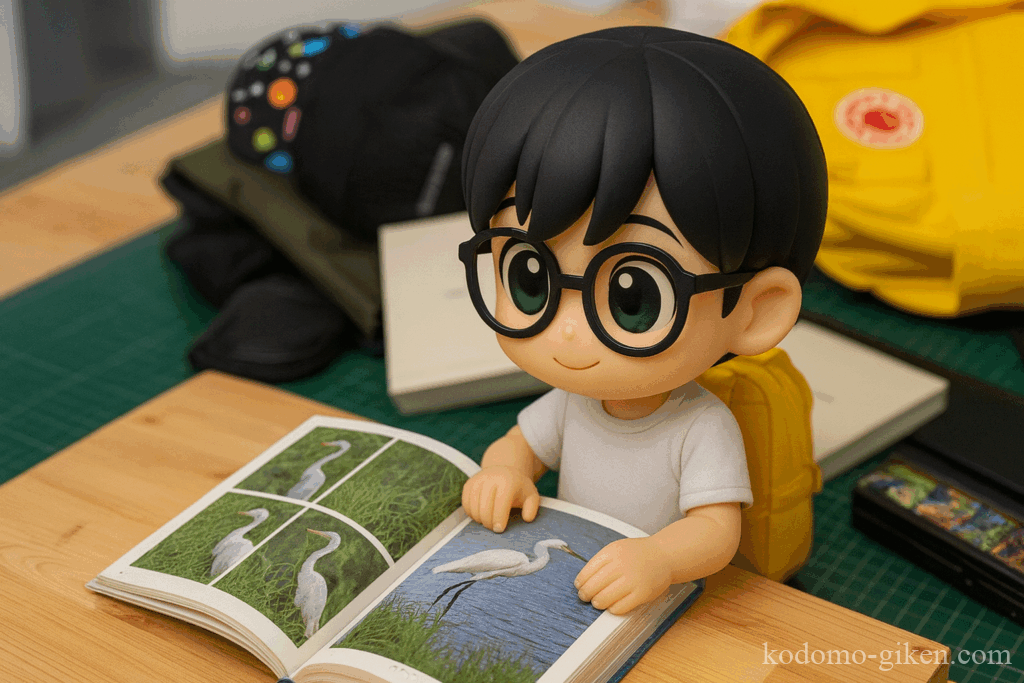

例によって、AIにフィギュア化してもらいました。

自然観察には、双眼鏡はほぼ必需品です。

こども研究員が使っているのは、PENTAXのパピリオの6倍のモデルです。

例えば比較的近くの虫を見つけた時、こどもたちは夢中になるとどんどん近づくのですが、普通の双眼鏡ではピントが合わず近づくことはできません。

だけど、パピリオならできるのです!!

「これでもか!」というほど、この双眼鏡を推していますが、PENTAXさんの回し者ではありません。

ちなみに先ほどの2台の一眼レフもPENTAX製ですが、PENTAXさんの回し者ではありません。笑

今回の目的は、「観察だけじゃなくて図鑑を使えるようになること」と考えていました。

だから、現場では「大きさはどうかな?」、「クチバシの色は?」など、同定に必要になる観察点を楽しみながら見てもらっていました。

なので、こども技研に戻ってからは図鑑を広げて同定作業です。(「同定」とは「名前や種類を特定する作業」を指します。「あの鳥はハシブトガラス」といったことです)

ややこしかったのが、俗に言うシラサギです。

「シラサギ」と言う名の鳥は実際にはいなくて、真っ白なサギはコサギ、チュウサギ、ダイサギ等の総称です。

現場で観察して覚えておいた大きさや、クチバシの色・形で「ダイサギかな?」とあたりをつけました。

この日は他に、ミドリガメ、鯉、シオカラトンボ、ムギワラトンボ、セグロセキレイ、ハクセキレイ等も見つけました。

ムギワラトンボは、シオカラトンボのメスだと言うことも知りました。

こども技研での「自然観察」の一番大きな目的は、「自分は、自然の中で生かされている生物の中の、ヒトという一つの種類の、一つの生命でしかなく、自然の中で『生かされている』ことに気づくこと」だと考えています。

もちろん、このことは子どもの時代に気づくようなことではありません。

だけど、「自分が見ている世界は、広い広い世界のごく一部なんだ」ということには気づいてほしいと思います。

また、もっと世俗的な話(笑)をすると、「自然観察をして生き物の名前を覚えて、たくさんの名前を知っている」ということは、そんなに大切なこととは考えていません。

それよりも、いろんな生き物の小さな違いに気がつくような観察眼、もっと知りたいという好奇心、こうしたことを養ってくれたらという思いで、自然観察を行なっています。

「受験勉強のようなテクニックではなく、しっかり大地に足をついて大人になったらグッと成長できる基礎的能力を、楽しい気持ちを原動力に養う」ことが、こども技研として幹となる教育の方針です。

と、難しいことはさておき、自然の中の小さな変化に気がつくことができるようになると、人生が少し楽しくなります。

「ツボミだったのに花が咲いた」、

「鳥が魚を取るところを見た!」

まずはそんなところからスタートです。^^

せっかく持って行った、重たい重たい一眼レフですが、結局使いませんでした。

写真を撮るより、自分の目で見たかったようです。

写真を撮るときは、撮ることに集中力を割くので、よほど撮影に慣れた人でないと、被写体を観察する能力は落ちてしまいます。

だから、「自分の目で見たい!」と思ってくれたことは、こども技研としては、とても嬉しいことでした!(*^^*)