好奇心が原動力

自分で見つけ、自分でつくる「学びのラボ」

ものづくり・音・動画・観察など、五感で学ぶスタイルです。

■ STEMとは

**STEM(ステム)**は、英語で「理系の学び」を意味する言葉です。

S=Science(科学)、T=Technology(技術)、E=Engineering(工学)、**M=Math(数学)**の頭文字をとって作られた造語です。

どれも、身のまわりの「なぜ?」「どうして?」を解き明かし、考えたことを形にしていくために欠かせない力です。

こども技研の探究チーム Curiosity(キュリオシティ)と Discovery(ディスカバリー)は、そんなSTEMの学びを、子どもたち自身の好奇心を原動力に進めていく場所です。

■ Curiosity, Discoveryについて

Curiosityは小学1,2年生対象。

初めての「探究の教室」です。

身の回りのことをきっかけに科学の視点を持ち、理系の世界を広げていきます。

Discoveryは小学3〜中学9年生対象。

さらにSTEMの世界を広め、より深く楽しみます。

自分の好奇心を原動力に、学びを進めるクラスです。

こども技研では「基礎を大切にする」ことと同じくらい、「環境づくり」を大切にしています。

そのために各種ルールとマナーを設けています。

詳しくは「ルールとマナー」をご覧ください。

■ 主な特徴

- Science Technology Engineering Mathのラボです。

- 一人一台の専用iPadを貸与します。(他の子は使わない専用です。持ち帰り不可)

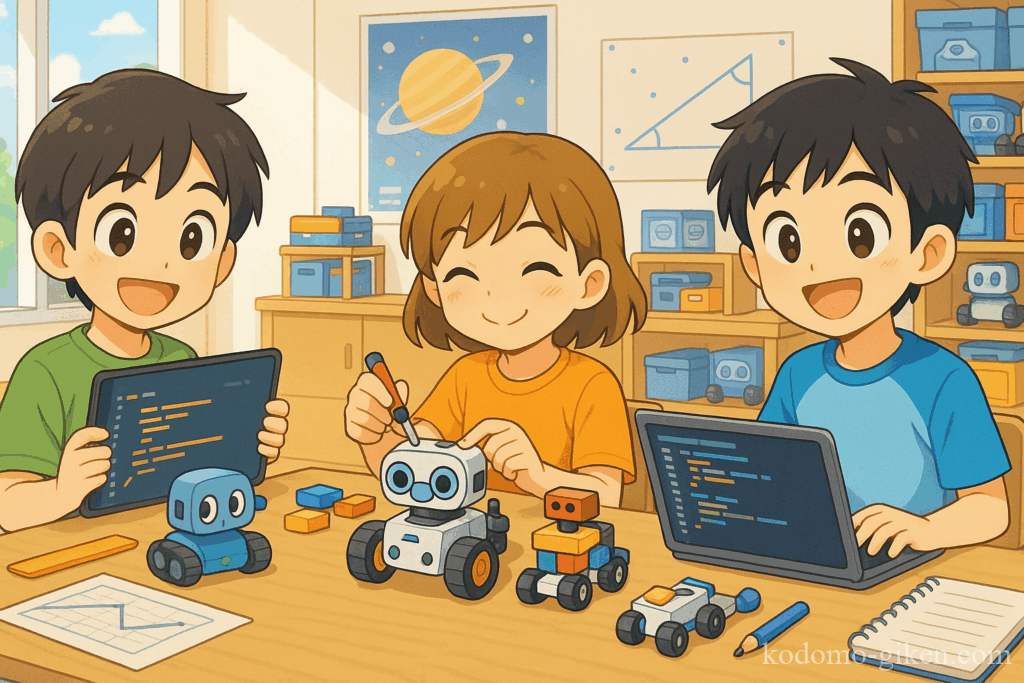

- ものづくりで手先を動かすことも重視します。

- Scratch・ロボット・動画編集など、多彩なツールで年齢に応じた探究をします

- プログラミングは“目的”ではなく“学びの道具”として活用します

- 算数・科学・国語など、必要に応じて幅広く横断します

- 学年を超えて同じ場で学ぶ「探究スタイル」です

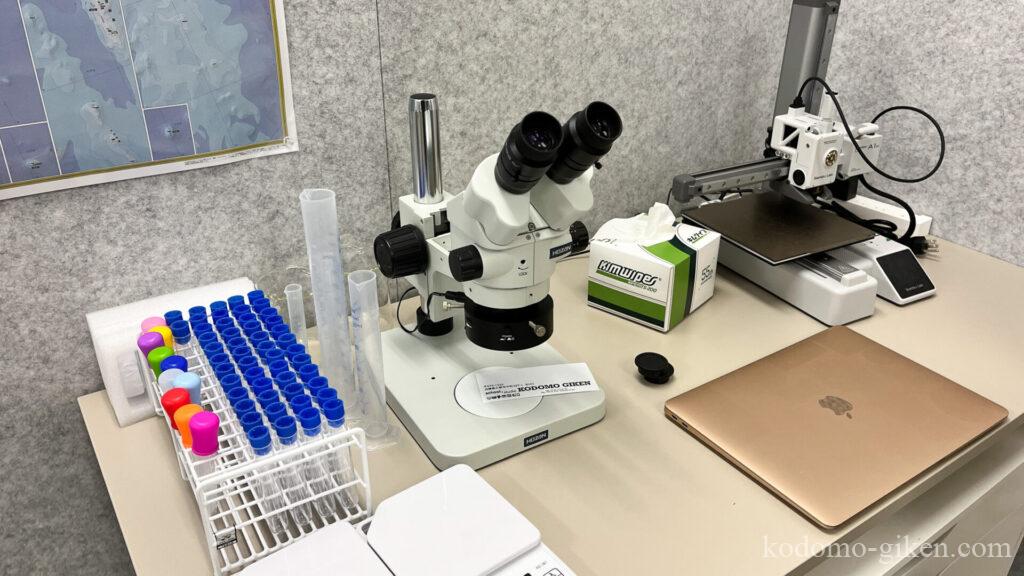

- 豊富な機材を自由に使い、やってみたいことを試せます

- テキストはありません。自分で考えて進める実践型の学びです。

- エンジニア経験のあるスタッフが見守り、伴走サポートします。

「方針」、「学び方」、「学び方改革」の各ページもご一読ください。

■ 目で見て、手を動かし、納得するまでやってみる

Curiosity&Discovery では、身のまわりにある“ふしぎ”を、自分の目と手で確かめていきます。

「なぜ光る?」「どう動く?」「音はどんなかたち?」

見て、さわって、つくって、壊して、また試す。

正解を覚えるのではなく、「こうすればこうなるんだ」と、自分で気づいていくこと。

その経験が、「わかるって、おもしろい」、「作るって、楽しい!」を育てます。

扱うテーマは、科学に限定しません。

音や映像を観察したり、LaQで構造物をつくったり。

こども技研には、IT機器だけでなく、音楽や映像、画像の環境もあります。

探究の道は “真理を探す” “科学” だけじゃない。

“自分の最高を作る” ” アート” の道も探究です。

探究の入口は、あちこちにひろがっています。

Curiosity&Discovery は、「知って終わり」ではなく「わかるまでやってみる」、「納得するまでやってみる」教室です。

一緒に行くであろう人数分は確保しています。

これ、めっちゃ楽しいんですよ!

■ 主な活動例

Curiosity&Discovery では、科学実験だけでなく、音や映像、構造や記録など、さまざまな方法で「見て」「試して」「作る」活動を行います。

たとえば──

- 実体顕微鏡を使って、虫や植物、繊維の細かさを立体的に観察

- 電子ブロックをつなぎ、LEDやモーターが“どうつながれば動くか”を試す

- GarageBandやミキサーで音の波形や左右のバランスを調べて音楽を作る

- LaQで橋やタワーなど構造物を組み立て、強さや安定性を考える

- 水や光を使った実験で、「変化のしくみ」を目で見て確かめる

- ビデオカメラや一眼レフを使って「動き」「変化」を記録・再生して観察

- 録音や観察の結果を、スケッチや記録にまとめて“見える化”する

など、こんなことができます。

使う道具も活動内容も、テーマによってさまざまですが、共通しているのは、「なんで?」「どうして?」や「自分の理想」に、しっかり向き合うことです。

■ こんな子におすすめです

- ものを作ることが好き

- 色々試すことが好き

- 「どうしてこうなるの?」と聞いてくる

- 説明書を読まずにまず触ってみるタイプ

- ゲームやアプリで「設定」をいじるのが好き

- YouTubeやテレビで「実験」や「ロボット」の動画を見ている

- ブロックやレゴなどで長時間集中できる

- 計算は嫌いだけど、動かすときに数は気にしている

- 何かを壊して中を見たがる

- 「作っていいよ」と言われるとすごく張り切る

- 細かく指示されると嫌がる/自分で考えてやりたがる

当てはまるときっと楽しいと思います。

こども技研をつくったわたしがそうでしたから。笑

奥に見えるのは共有のMacと3Dプリンター。

使い方さえ覚えたら、小学生でもつかってOKです。

かなり遠い道のりだけど、見えてたらやる気も出ると思うのです。

💰 料金と時間割

Curiosity / Discovery は、月2回から参加できる完全予約制のクラスです。

毎月、来たい日・回数をご自身で選んで予約していただくスタイルです。

❓FAQ

- Qなにができるの?

- A

FirstLabではさまざまな理系体験ができます。主に「科学」「ものづくり」「ICT」の3つの軸を中心にしています。

これらの中から「やってみたいこと」を基準に進めていきます。

詳しくは、こども技研の学び方をご覧ください。

- Q未経験でも大丈夫ですか?

- A

こども技研は失敗を歓迎する場所です。だから未経験の方、大歓迎です。正式な入所までにマンツーマンで進めます。楽しみながらゆっくりなじんでください。^^

- Q教材費等が必要ですか?

- A

教材費は不要です。月会費とチームごとの料金の合計がお支払い総額です

- Q振替やキャンセルはできますか?

- A

前日17時までにご連絡をいただければ無料で可能です。当日の場合は手数料(¥1,000)を頂戴します。無断欠席は出席扱いとして1回分を消費します。

- Q中学生になったらどうなりますか?

- A

中学生は**Endeavour(エンデバー)**へ進みます。科学・数学・英語を探究する総合ラボです。

■ チーム名の由来

Curiosity

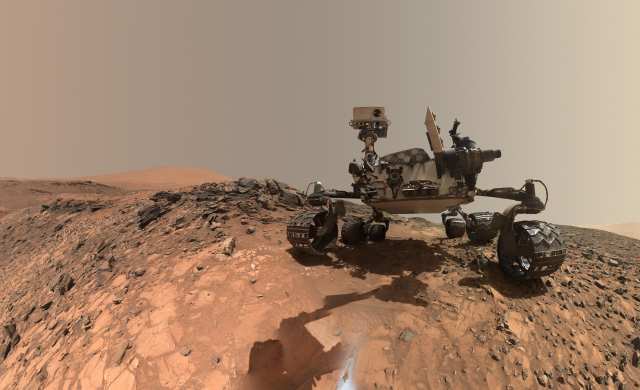

Curiosity(キュリオシティ)は、アメリカの火星探査車の名前です。

この探査車は、2012年に火星に着陸し、今もなお動き続けながら、火星の地形や成分、かつて生命が存在した可能性を調べ続けています。

Curiosityは、火星での行動を、ある程度自分で判断して動いています。

「どこに正解があるか分からない」場所で、「知りたい」という気持ちを原動力に、前へ進む。

それがこの探査車のすごいところです。

こども技研のようなことをやってみたいなあと考え始めた5年ほど前に、教室の名前は”Curiosity”にしようと決めていました。

この教室での、「覚える」ことよりも、

「知りたいと思うこと」「やってみること」「うまくいかなくても考え直すこと」──

を大切にすることを、忘れないために。

Curiosity という名前には、こどもたちが“自分の意思で探究し続ける人”になってほしいという願いを込めています。

Discovery

Discovery(ディスカバリー)は、アメリカの宇宙計画で実際に使われたスペースシャトルの名前です。

1984年に初飛行し、その後もたびたび宇宙へ飛び立ち、新しい知見を地球に持ち帰るという、人類の探究の象徴のような存在でした。

discovery という英単語には、「発見」「気づき」「探究」といった意味があります。

それは、知らなかったことに出会い、自分で確かめて、納得していくという、こども技研が大切にしている学びの姿そのものです。

正解や納得のいく作品は、教えてもらうものじゃなくて、自分で見つけるもの。

ちゃんと自分の手を動かして、頭だけじゃなく体で理解する体験を重ねていくこと。

そんな学びの入口としてのこの教室に Discovery という名前は相応しいと思います。

こども技研は、「学びの楽しさと、一人で学ぶ方法を知るための場所」として作りました。

だから、こども技研としての理想の形は、「楽しさと学び方を習得して、早くこども技研を卒業する」ことです。

「どっちも身についたけど、ここにいると楽しいから続けたい」

そう思ってくれるようになれたら、うれしいです。

子どもたちの写真は一般公開していないことをご了承ください。(保護者の方は専用ページでご覧いただけます)