2004年、NASAは双子の火星探査車 “Opportunity” (オポチュニティ)と “Spirit” (スピリット)を火星に送り込みました。

彼女たちの任務は90日間の予定でした。

ですが、スピリットは約6年、オポチュニティはなんと約15年も火星を走り続けました。

彼女たちは、自立行動ができ、火星の岩石を削ったり分析する機器を備えた「ロボット地質学者」でした。

その挑戦の記録をまとめたのが、このドキュメンタリー映画『おやすみオポチュニティ(Good Night Oppy)』です。

科学のすばらしさと、人が力を合わせるチームワークの温かさを、子どもから大人まで感じられる作品です。

この映画の主役は、彼女たち2台の火星探査車と、プロジェクトに関わる科学者とエンジニアたちです。

このプロジェクトの目的は「火星に水があったことを証明すること」です。

その目的のために、大きく分けて3つのチームがありました。

・科学者チーム

火星で何を調べるかを決める人たち。たとえば「この岩を調べよう」「このクレーターに行こう」と探査の目的を考えます。

・オペレーションチーム

火星から届くデータをもとに、探査車に具体的な指示を出す人たち。ロボットと科学者をつなぐ「通訳役」です。

・エンジニアチーム

探査車が長く働けるように守り続ける人たち。車輪のトラブルや砂嵐などの危機から、どうすれば安全に運用できるかを考えました。

この3つのチームがそれぞれの役割を果たし、協力し合ったからこそ、オポチュニティは15年も火星で走り続けることができました。

この映画に登場する科学者やエンジニアは、誰もが生き生きとしています。

自分の仕事に誇りを持ち、仲間と協力し合い、プロフェッショナルとしてプロジェクトに挑む姿が強く伝わってきます。

元エンジニアの私にとって印象的だったのは、プロジェクトの終盤に登場するエピソードです。

科学者の要望をかなえることに全力を注いできたエンジニアチームが、あるとき「自分たちの願い」を口にしました。

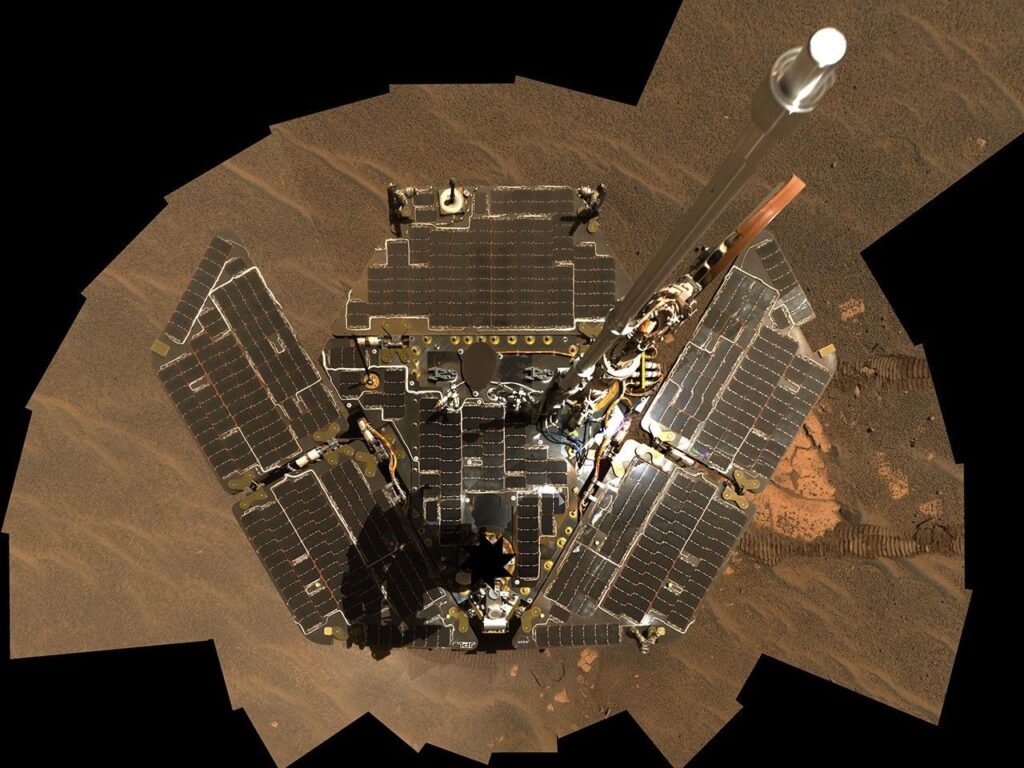

それは――「出発以来Opportunityの姿を見ていない。彼女のセルフィー(自撮り写真)を撮らせてほしい」というものでした。

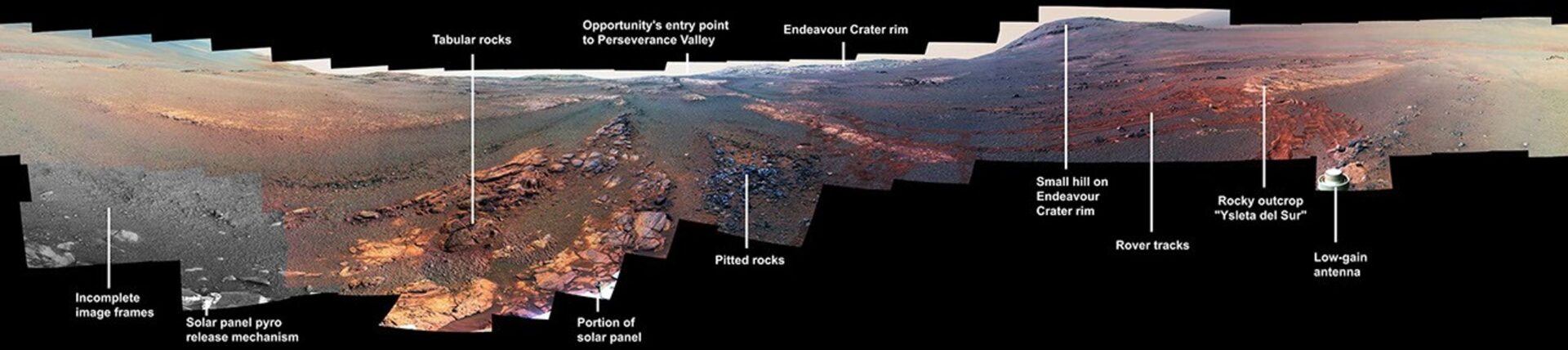

そして火星で迎えた5000日目(Sol 5000)、オポチュニティは自分自身をカメラに収めます。

その写真は科学的なデータというよりも、長い探査の日々を共に過ごした仲間の記念写真でした。

映画の中でエンジニアたちは、探査車のことを「我が子たち」とも呼んでいました。

また、このチーム全体のマネージャーは、オポチュニティが眠りにつきプロジェクトが完了した時にメンバーに言っていました。

「LOVEという言葉は慎重に使わなければなりませんが、私たちは探査車たちを愛していました」と。

こうした場面は、科学を超えた人間らしい温かさを感じさせてくれます。

また、全体を通して印象に残ったのは、女性科学者・エンジニアの存在です。

映画の中では多くの女性エンジニアが、プロジェクトの中心で活躍していました。

ラストシーンは、一人の女性エンジニアの家庭での一コマです。

彼女は高校生のときにNASAのオペレーションルームを見学し、オポチュニティの火星到着をその場で目にしました。

その後、宇宙航空学を学んでNASAに入り、オペレーションチームの一員に。やがて妊娠中も赤ちゃんと共にプロジェクトを支えました。

そして映画のラストで、1〜2歳くらいの我が子と一緒に、次世代の火星探査車のロケット打ち上げを見守ります。

幼い娘が「ロケット!」と指をさすと、母が「いっしょにいるのは?」と尋ねると――

目をキラキラさせながら、「ローバー!(探査車)」と答えるのでした。

その一瞬に「科学を未来へつなぐ」物語が凝縮されていて、とても心に残りました。

もし中学生の時の私がこの映画を見たら「英語勉強する!NASAへ行く!」と本気で考えていたと思います。笑

そのくらい、科学を志す子どもにはインパクトのある映画です。

こうした映画を身近に見ることができる、今の子どもたちがうらやましいです。(^^;

科学に興味がなくても、心に響く映画です。

みなさまもぜひ、お子さまとご覧ください。

AmazonPrime等で見れますよ。(*^^*)

映画の中では、多くの女性科学者やエンジニアが活躍しています。当時のNASAの実際のデータでは、女性は全体の3割程度でしたが、それでも日本と比べると大きな差があります。日本では科学や工学の分野に進む女性は、分野によって差はあるものの、今でも数%程度にとどまっています。

では、日本の女性は理科系のことに興味がないのでしょうか?向いていないのでしょうか?

私はそうは思いません。

幼稚園や保育園で撮影業務をしていると、この頃は女の子も虫や鳥に強く興味を示します。3歳頃だと男女差はほとんどないと感じるほどです。

映画のラストに登場するのは、お母さんの仕事にキラキラした目を向ける女の子です。

日本でも、お母さんが自分の仕事の話を、誇りを持って子どもにたちに話せるような環境が、STEMの分野でもっと広がってほしいと感じます。

以前、「理系女子を増やしたいなら」という投稿を書きましたが、これからの女性の理系分野への進出をとても期待し、楽しみにしています。